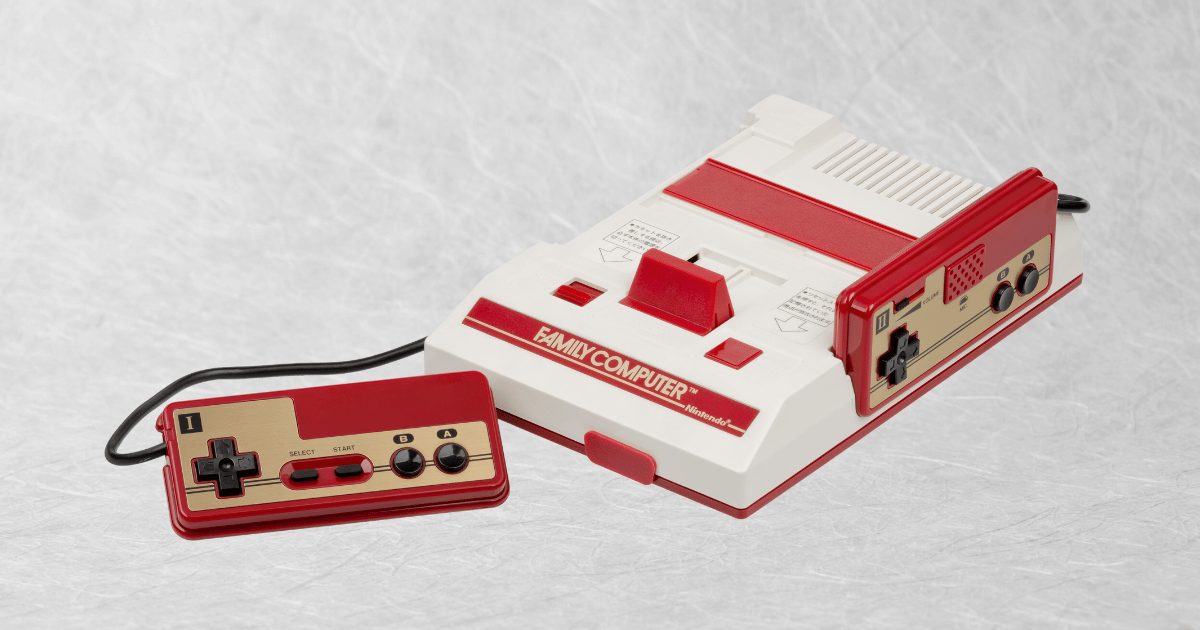

1983年7月15日。玩具売り場に置かれた“赤白の小さな箱”は、家庭のテレビをゲームセンターに変えてしまいました。ファミリーコンピュータ(以下、ファミコン)は、価格は子供もギリギリ手の届く14,800円。ローンチの3本は『ドンキーコング』『ドンキーコングJR.』『ポパイ』――いずれも当時のアーケード移植。(当時は不良のたまり場と言われていた…)ゲームセンターでしか遊べなかったゲームが、本格的に家庭で遊べる時代が始まりました。

ファミコン基本情報

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 発売日(日本) | 1983年7月15日 |

| 発売時価格 | 14,800円 |

| CPU/音源 | Ricoh 2A03(MOS6502系, 約1.79MHz/APU内蔵) |

| 表示 | PPU(2C02)によるスプライト&BG描画 |

| メディア | ROMカセット(後に周辺機器でディスクカード対応) |

| 国内ローンチ | 『ドンキーコング』『ドンキーコングJR.』『ポパイ』 |

| 世界累計販売 | ハード 6,191万台/ソフト 5億本(任天堂公表) |

出典:発売日・価格・ローンチ(Wikipedia)、販売実績(任天堂IR)

何が“家庭にゲームセンター”だったのか

アーケード直系の遊びが家に来た。 ローンチ3本からしてアーケード移植。専用チップの力技ではなく、ハード設計と最適化で“家庭のテレビでもアーケードっぽい動き”を実現しました。

毎日触れる距離感。 コイン投入も閉店時間もない。短時間でサッと始めて、何度でも再挑戦できる設計が“練習”を可能にし、うまくなる喜びを日常にしました。

コントローラの標準化──十字キーが作った遊びの型

十字キー+A/B+START/SELECTという構成は、以後の家庭用ゲームの“標準動作”を定義しました。アーケードのレバー操作と比べ、より簡単かつ繊細な操作が家庭で可能になり、横スクロール・アクションやRPGの操作体系がここで固まります。

さらに、本体に最初からコントローラーが2個(本体直付け)同梱されていたため、買ったその日から兄弟や友達と交代・協力・対戦プレイを気軽に楽しめたのも重要なポイント。追加の周辺機器を買い足さなくても“すぐ一緒に遊べる”設計が、リビングでのマルチプレイ文化を一気に広げました。

価格・流通・売り場──“おもちゃ売り場”の勝利

14,800円という定価は子どもと家計の現実に刺さるライン。百貨店や量販店の玩具売り場で試遊→即日購入の動線を作り、家族の週末導線に自然に溶け込みました。アーケードが“街へ出る体験”なら、ファミコンは家へ持ち帰る体験を制度化したと言えます。

ソフトの広がり──ファーストとサードで埋まるジャンル

ファーストパーティーである任天堂の看板ソフト(『スーパーマリオブラザーズ』『ゼルダの伝説』『メトロイド』など)に、コナミ、カプコン、ナムコ、エニックス、スクウェアなど強力なサードパーティが合流。ほぼ全ジャンルに人気作品を行き渡らせました。サード参入は1984年にナムコ/ハドソンが口火を切り、以後ライセンス制のもとで供給が一気に厚くなります。

- プラットフォーマーの大黒柱:『スーパーマリオブラザーズ』(1985)は家庭用の横スクロール基準を確立。以降のアクションゲームの遊び方を定義しました。

- 探索型アクションの誕生:『メトロイド』(1986, ディスクシステム)はディスクのセーブ機能を活かし、「少しずつ進めて探る」遊びを家庭に根付かせました。

- 国民的RPGの出発点:『ドラゴンクエスト』(1986)は“ふっかつのじゅもん”で継続プレイを可能に。『III』(1988)ではバッテリーバックアップへ移行し、長編RPGを家庭で気軽に続けられる下地に。

- もう一つの大作RPG:『ファイナルファンタジー』(1987)は壮大な物語・演出面を特徴に、RPGの多様化を加速。

- みんなで遊ぶスポーツの定番:ナムコの『ファミスタ』(1986)は家庭用野球ゲームのド定番となり、対戦文化を牽引しました。

- アドベンチャーの一般化:堀井雄二の『ポートピア連続殺人事件』(FC版 1985)はコマンド選択式を普及させ、物語系ジャンルの受け皿を広げます。

セーブと書き換えが“家庭向け”を後押し

1986年のディスクシステム登場で、ゲームの途中セーブが一般化。RPGやアドベンチャーなど腰を据えて進める遊びが家庭に浸透しました。後にカートリッジ側も大容量化、バッテリーバックアップ採用でディスクシステムは下火となりましたが、長編タイトルの継続プレイが標準になりました。

ディスクシステムが示した「安価・大容量メディア × RAM読み込み」の原型

1986年のファミコン ディスクシステムは、ROMカセット中心だった供給から、磁気ディスク(ミツミ製クイックディスクベース)へと軸足を移すことで製造コストを下げつつ容量を確保する、当時としては新しい発想でした。媒体は両面使用で1面あたり約64KBというスケールで、「安価に・必要量を」乗せられるのが強みでした。

ポイントは読み込み方式です。ディスクシステムは磁気ディスク(低速、大容量、安価)からRAMアダプタ(高速、少量、高価)にデータを部分的に読み込み、RAMアダプタがゲームカセットの代わりとなって、最終的に本体のRAM/VRAMへデータを転送して実行します。ディスク自体は1本のスパイラルトラックを順送りで読む特性で、アクセスは基本シーケンシャル(ヘッドがランダムにディスク上のデータを探索しないようデータ配置し、連続した1つの塊を高速に読み出す方式)。つまり「低速なメディア上で直接プログラムを実行せず、必要な塊を高速なRAMにロードして実行する」という設計思想が、ハードに最初から組み込まれていました。

この「大容量・安価メディアからRAMへ都度ロード」という発想は、のちの光ディスク世代(PlayStation/セガサターン)で本格化します。たとえばPlayStationは2倍速CD-ROM=最大約300KB/sでデータを読み出し可能で、本体RAMは2MB。実装としてはCD→RAM→デコーダ/VRAMへDMAで流し込み、必要なリソースを小分けにページング/ストリーミングする方式でした。サターンでも実効RAMは2MBで、同様に「大容量・安価メディア」×「限られたRAMに段階的ロード」という前提でハードウェアデザインが組まれます。開発者証言としても、レベル内データを細かく“出し入れ”してカクつきを抑える工夫が語られています。ディスクシステムは規模こそ小さいものの、このワークフローを家庭用に示した、近代ゲーム機の原型と言えます。

ビジネスの帰結──数字が語る“家庭への普及”

累計販売:ハード6,191万台/ソフト5億本。任天堂の公式IRが示すこの規模は、単なる“競合に勝った”というより「遊び方が家庭に定着した」事実そのものです。ここからは、普及の中身を数字で分解します。

- 世界の内訳

日本1,935万台、北米3,400万台、その他856万台。日本と北米では市場シェア85〜90%に達した一方、欧州は10〜12%の世帯普及に留まりました。地域ごとの“家庭への入り方”の濃淡まで数字に表れています。 - アタッチレート(1台あたりの平均購入本数)

世界累計ソフト5億本 ÷ 本体6,191万台 ≒ 8.1本/台。一家に一台+複数本の定番ソフトという購買パターンが読み取れます(数値は任天堂IRの公表値から算出)。 - ファミコンの顔になったキラータイトル

代表は『スーパーマリオブラザーズ』約4,024万本。誰でも楽しめるゲームデザインがハード普及を押し上げ、「一本がコンソール全体の遊び方を変える」現象を作りました。 - ロングテールの支え=長寿命プラットフォーム

北米では1995年に生産終了した一方、日本向け生産は2003年まで継続し、修理対応は2007年まで続きました。“家庭に根付いた家電”としての寿命が、ビジネス上の底堅さを示しています。

参考(象徴的タイトル)—10本

- 『ドンキーコング』(1983)― ローンチの一本。アーケード移植を家で遊べる象徴。

- 『スーパーマリオブラザーズ』(1985)― 横スクロールアクションの基準を確立し、任天堂の大定番シリーズに。

- 『ゼルダの伝説』(1986)― ディスクシステムの旗艦タイトル。セーブ機能で、少しずつ謎解きを進める遊び方を提示。

- 『メトロイド』(1986)― 探索と蓄積の体験を家庭に根付かせた、ディスク世代の代表作。

- 『ドラゴンクエスト』(1986)― 国民的RPGの出発点。家庭用で物語体験を日常化。

- 『プロ野球ファミリースタジアム』(1986)― 対戦型の定番スポーツゲームとしてリビングを席巻。

- 『ロックマン』(1987)― 家庭用向けに最適化された高密度アクションの象徴。

- 『ファイナルファンタジー』(1987)― 物語性と演出でRPGの間口をさらに拡大。

結論:子供の遊びとして“定着”することを優先

ファミコンが成し遂げたのは、競合との競争より先に、子供の遊びとしての“定着”でした。アーケード級の楽しさを、十字キーの操作感、最初から2個付いたコントローラー、手の届く価格、おもちゃ売り場の導線、厚いソフト供給、そしてディスクシステムに象徴される「読み込んで進む」設計で、家庭の時間割に組み込んだ——ここが出発点です。

- 操作が家族仕様だった。 十字キー+A/Bは“誰でも触れば分かる”操作系。しかも2コントローラー同梱だから、買ったその日から兄弟・友達と交代・協力・対戦ができ、子供の玩具として根付いた。

- 手頃な価格と身近な販路。 14,800円という“がんばれば届く”ラインと、百貨店・量販店の玩具売り場という身近な接点。試遊→即日購入ができ、週末の家族コースに自然に溶け込んだ。

- ソフトの厚みが“家族それぞれの一本”を作った。 アクション、スポーツ、RPG、アドベンチャー。スキのない品揃えが、プレイヤーの多様な好みに応えた。

- 継続して遊ぶ前提の仕組み。 セーブ/書き換えは“遊びを積み重ねる”体験を家庭に根付かせ、ディスクシステムは安価・大容量メディアからRAMに都度ロードする流儀を家庭用にもたらした。のちの光ディスク時代のロード前提設計の基礎もここに見える。

- リビング発のコミュニティ。 友達との貸し借り、学校での情報交換——家の中から外へと話題が波及し、子供の生活の中心にゲームが座った。

こうして、家庭のなかで当たり前にテレビゲームで遊ぶという地盤が固まってから、はじめて市場のシェアや販売台数といった“勝った・負けた”の議論が意味を持ちました。言い換えれば、ファミコンの本質は「ゲームセンターが我が家にやってきた」という社会の風景を先につくり、その生活インフラ化の上にビジネスの勝利を積み上げたことと思います。

おまけ:で、筆者はファミコンをどう遊んだの?

ファミコンを買ったのは筆者が小学生低学年のころ。正直、ファミコンが何者なのかよく分かっていませんでした。ただ、兄に「とにかく面白いからファミコンを買うぞ!」と誘われて二人でお小遣いを貯め、本体とゲームを買う約束をしました。お金が貯まるまでのあいだ、兄と一緒に何度もゲーム売り場へ通い、うず高く積まれたファミコンの在庫が日々減っていくのを眺め、「なくなるまでに買えるかなー。」と子供ながらに心配していた記憶があります。

そしてついに、あの日。残りわずかとなった在庫の1つを手に入れ、家に持ち帰ってテレビにつなぎ、電源を入れて初めてプレイしたときの衝撃――「面白い!」と声が出たのを、今でも覚えています。1プレイごとに兄と交代でプレイし、自分の番が来るのを待ちきれなかったあの瞬間、ゲームセンターは確かに我が家にやって来たのでした。

その後も、『スーパーマリオブラザーズ』に夢中になり、『ドラゴンクエスト』『ファイナルファンタジー』ではノートに地図やメモを書き足しながら少しずつ物語を進めました。合間に『たけしの挑戦状』の奇天烈さに首をかしげ、『熱血高校ドッジボール部』では勝敗をめぐって兄と本気の喧嘩になったこともあります。気がつけば、放課後も休日も、家のまんなかにはいつもファミコンがありました。やがてスーパーファミコンへ世代が移るその日まで――。

コメント