スーファミ最初のソフト紹介がなぜパイロットウイングスなのか?

ところで、筆者は別記事でスーファミ購入時の状況をこう書きました。数あるスーファミソフトの中でなぜ最初にパイロットウイングスを取り上げるのか?普通、スーパーマリオワールドとかF-ZEROじゃないのか?その答えがここにあります。

――1990年、在庫がないスーファミを必死で探していた筆者と某ゲーム店との一本の電話。

「在庫あります。1台だけ取り置きできます。ただし取り置きは本日のみ。あと条件が……」

「条件?」

「本体と抱き合わせで『パイロットウイングス』も買うならいいですよ」

え、抱き合わせ? それ法的に大丈夫なんですか(確か独占禁止法違反)……と中学生の脳内に突然わくコンプラ警察。しかも相手は子どもですよ? アコギな商売するなよ、と心の中で正論パンチを繰り出しつつも、当時のスーファミ在庫は“幻”の存在。他店には影も形もなく、目の前の“今日だけ”を逃せば、次にいつチャンスが巡ってくるか分からない――。

『買います…』。本体+『パイロットウイングス』の“強制セット”でようやく手に入れるスーファミ。「どうせ抱き合わせでしか売れないようなゲームだろ」。スーパーマリオワールドを買うはずだった予算で買わされる“添え物”のこのソフトが、スーファミの真の実力を教えてくれた思い出の1本となることは、その時点で知る由もなかったのでした。

要点まとめ(30秒)

- こういう人に刺さる:レトロゲームで疑似3Dの飛行感覚を味わいたい/採点制で反復上達が好きな人

- 推しどころ3選:4科目(ライトプレーン/スカイダイビング/ロケットベルト/ハンググライダー)/ライセンス制の達成感/極秘指令ヘリ救出がスパイス

- いま遊ぶなら:Nintendo Switch Online(SFC)で手軽に。実機はSFC+映像出力(RGB/S/コンポジット→HDMI)

- ひと言判定:“SFC時代の飛行教習体験”。今でも「うまくなった」が実感できる名作

基本データ

- 機種:スーパーファミコン

- 発売日:1990年12月21日(日本)

- 発売/開発:任天堂

- 価格(当時):8,470円(型番:SHVC-PW)

- ジャンル:スカイスポーツ・シミュレーション

- プレイ人数:1人

- ゲームモード:フライトエリア制(合格点クリアで進級)+極秘指令(ヘリ救出)

- ステージ数:フライトエリア1〜8+極秘指令×2(2周目=EXPERTは悪天候・高難度)

- ほか特徴:モード7で回転・拡大縮小を駆使した“疑似3D”表現

どんなゲーム?(概要)

スカイスポーツスクール「フライトクラブ」の受講生として、4科目(ライトプレーン/スカイダイビング/ロケットベルト/ハンググライダー)に挑戦。各科目の合計スコアがエリアごとの合格点を超えると次のフライトエリアに進級。節目で発生する極秘指令(ヘリコプター救出)が良いアクセント。評価は主に時間・リング/ビーム通過・着地精度・進入角度など。

操作・ルール早見表

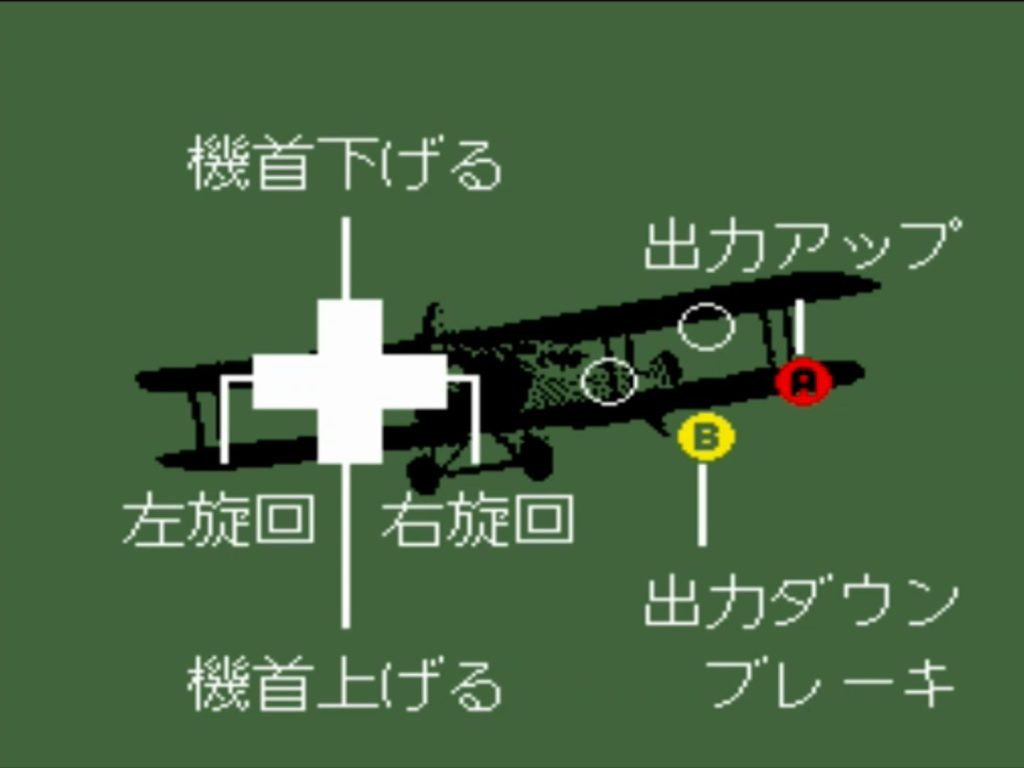

ライトプレーン

『パイロットウイングス』では、ライトプレーン科目=小型プロペラ機でリング/ビームを通過し、最後に滑走路へ正確に着地して得点を狙う。

十字で機首上下/左右旋回、A=出力アップ、B=出力ダウン/ブレーキ。出力を上げて十字キーで操作すると機体が大きく移動。最初高出力でビームを通過しつつ、着地に向けて徐々に出力を下げていくイメージ。

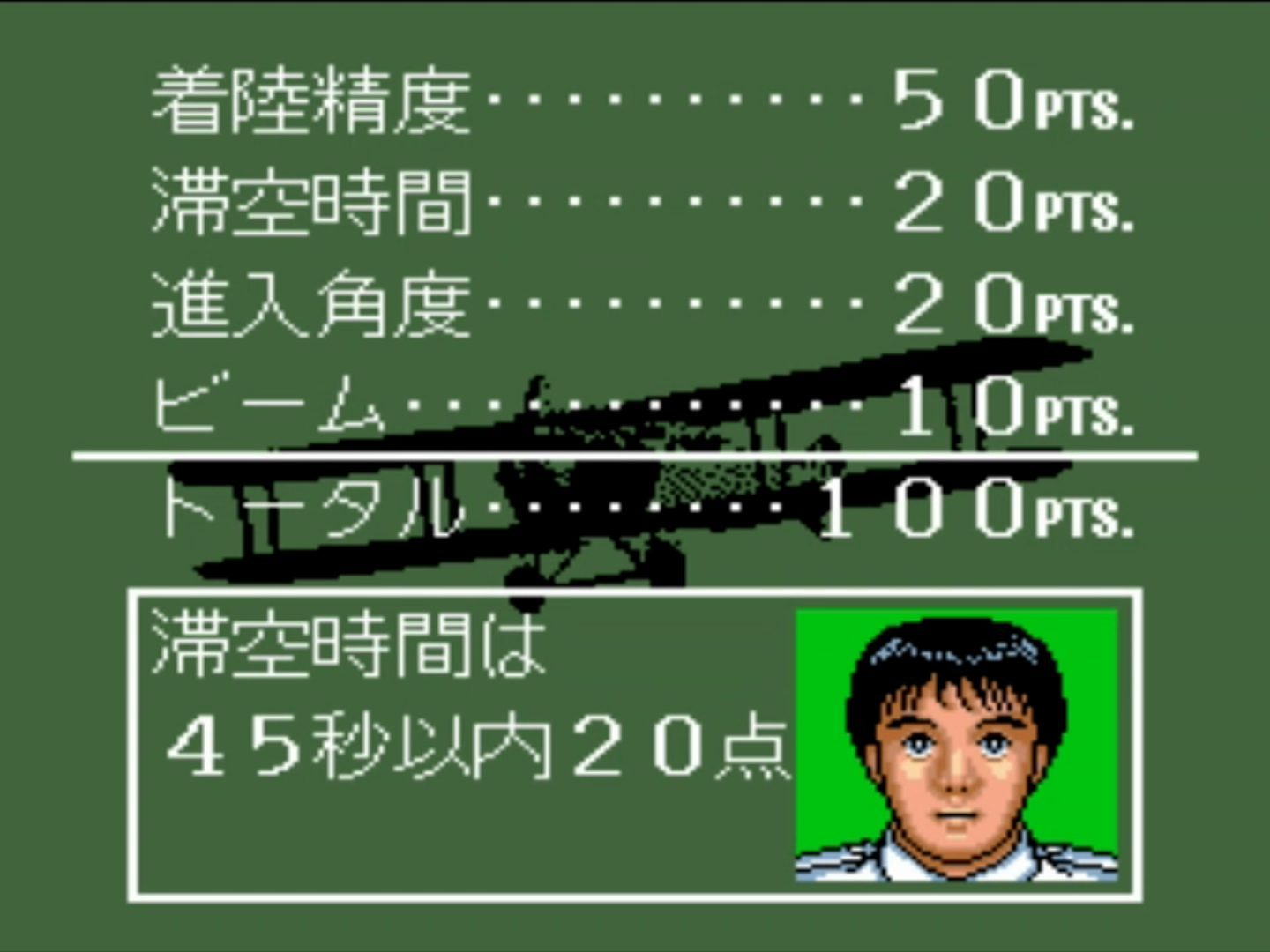

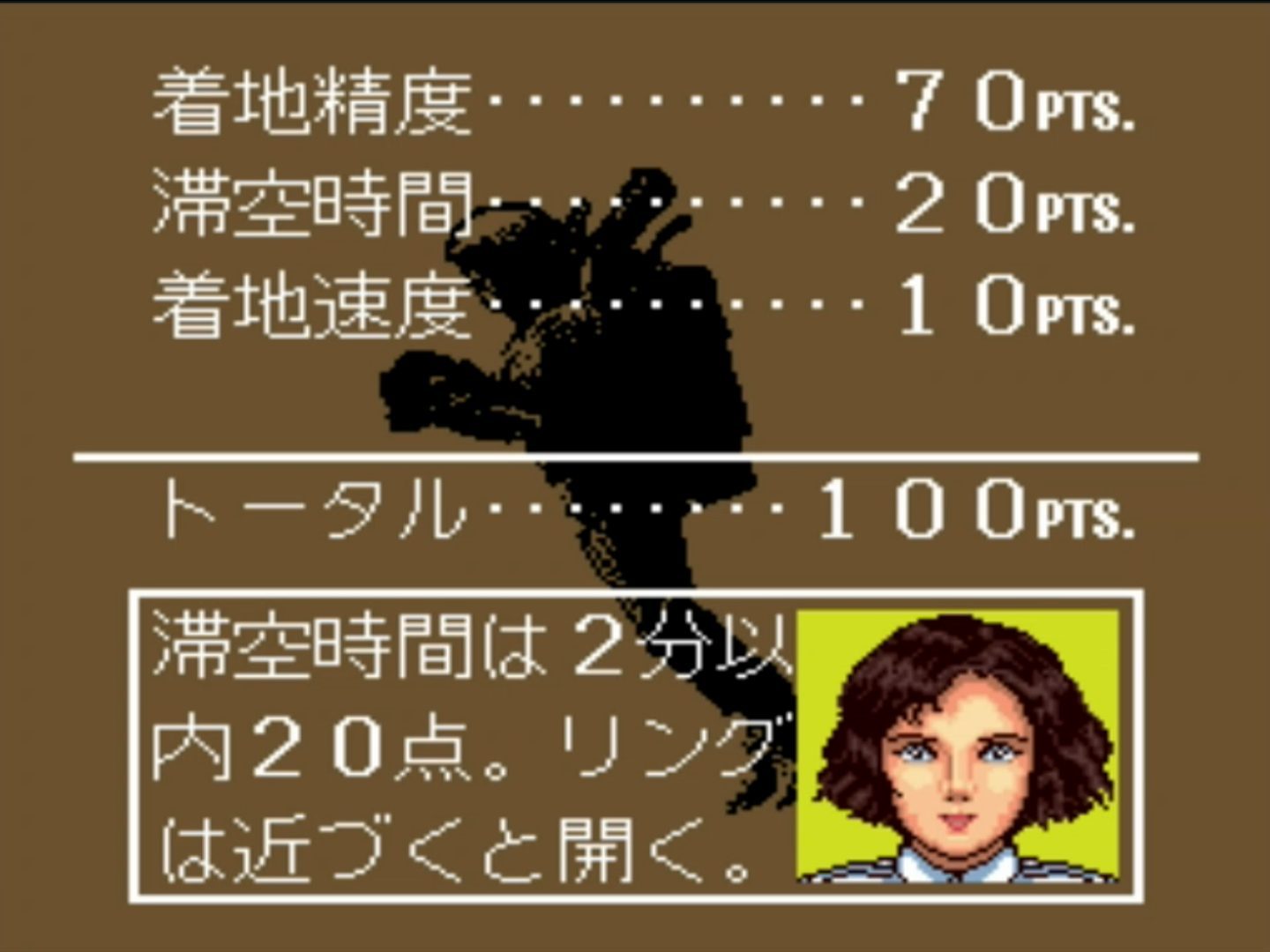

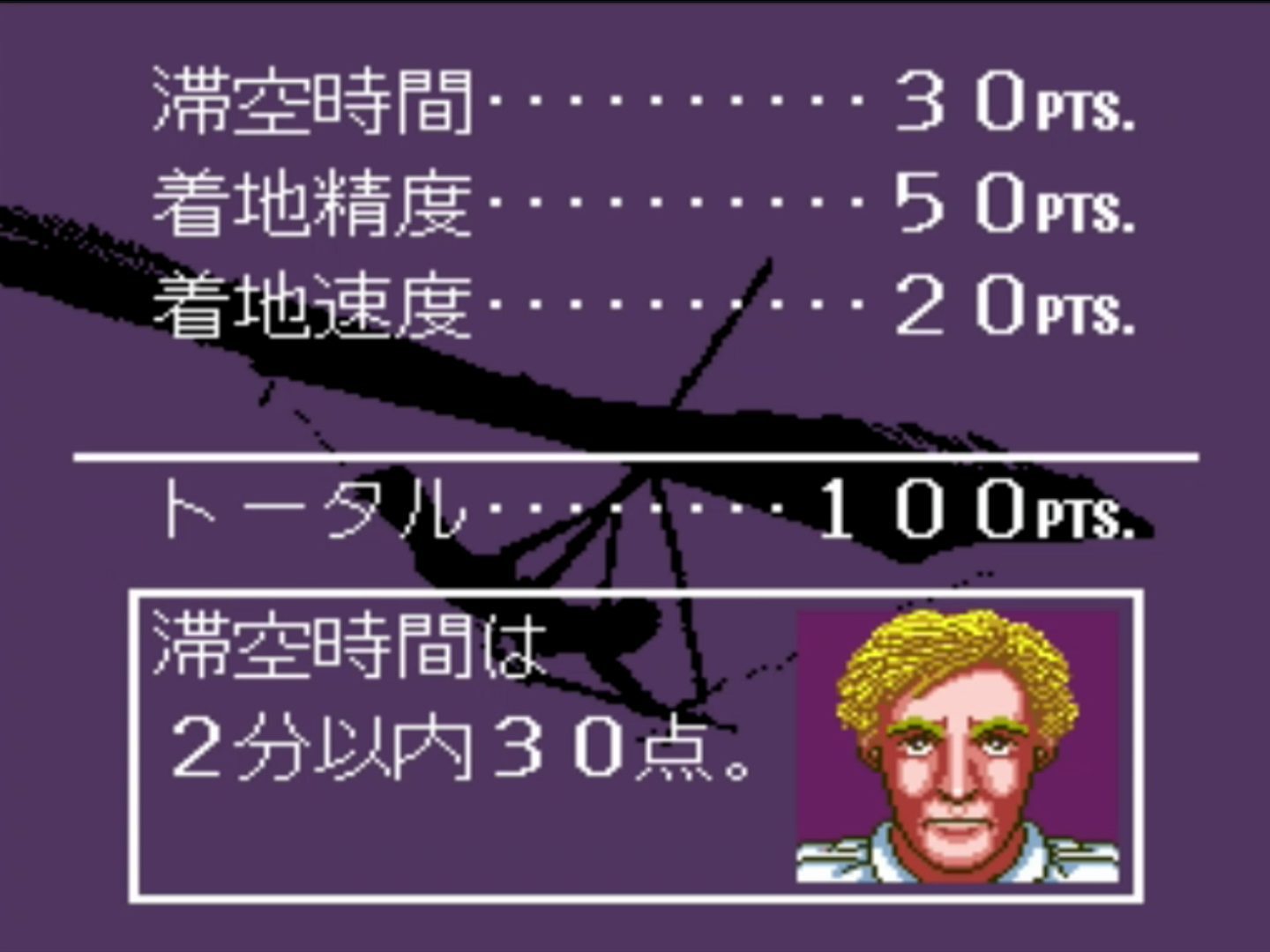

ライトプレーンの得点配分。滞空時間に制限があるため、低出力で確実にビーム通過を狙うと、滞空時間の得点とトレードオフになる。

フライトエリア毎に種目数、目標の合計得点が異なり、例えばフライトエリア1は、2科目合計120点以上で合格。

ライトプレーンは感度が高い。出力が乗った状態で十字キーを少し触るだけで大きく振れ、ビームをオーバーシュート。逆に出力を落としすぎると反応が鈍り、ラインに乗れずビームを逃す。

肝はスロットルのタイミング管理。直線は中出力、ビーム手前で一瞬抜いて小舵、通過後にそっと戻す。大舵や全開/全閉を避け、小さな舵+小さな出力変化でリズムを作ると安定する。

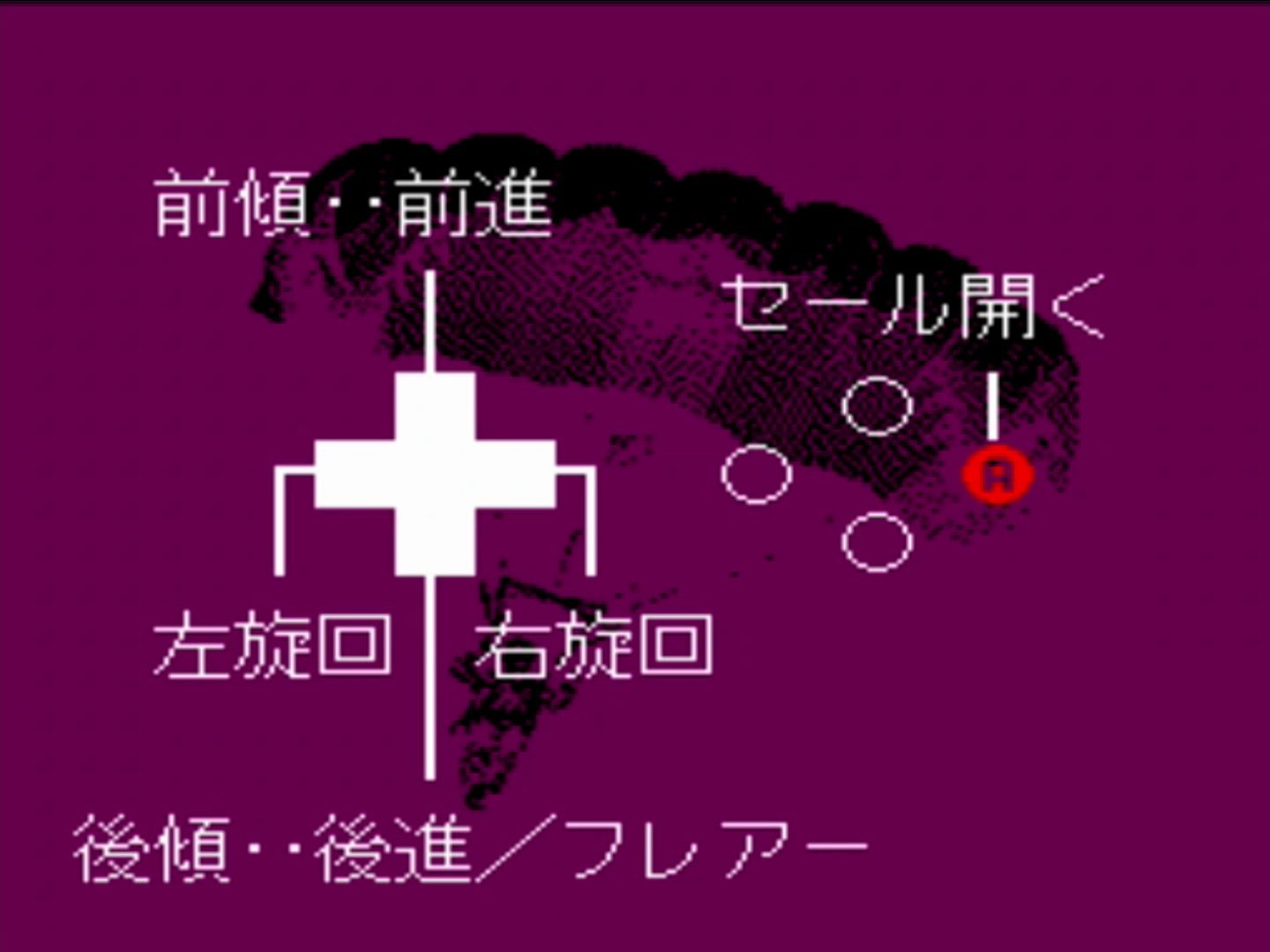

スカイダイビング

高高度から自由落下→所定高度で開傘→ターゲットに正確着地。落下中のリング通過と着地精度が要。

自由落下中は姿勢(前後左右)で移動量を調整。所定高度で開傘し、パラシュート状態では微風と慣性を読んでターゲットへコース取り。着地直前は前進を殺して垂直に近い姿勢で降ろす。ただし、早いタイミングでフレアーを効かせすぎると、早い着地速度で落下してしまう。

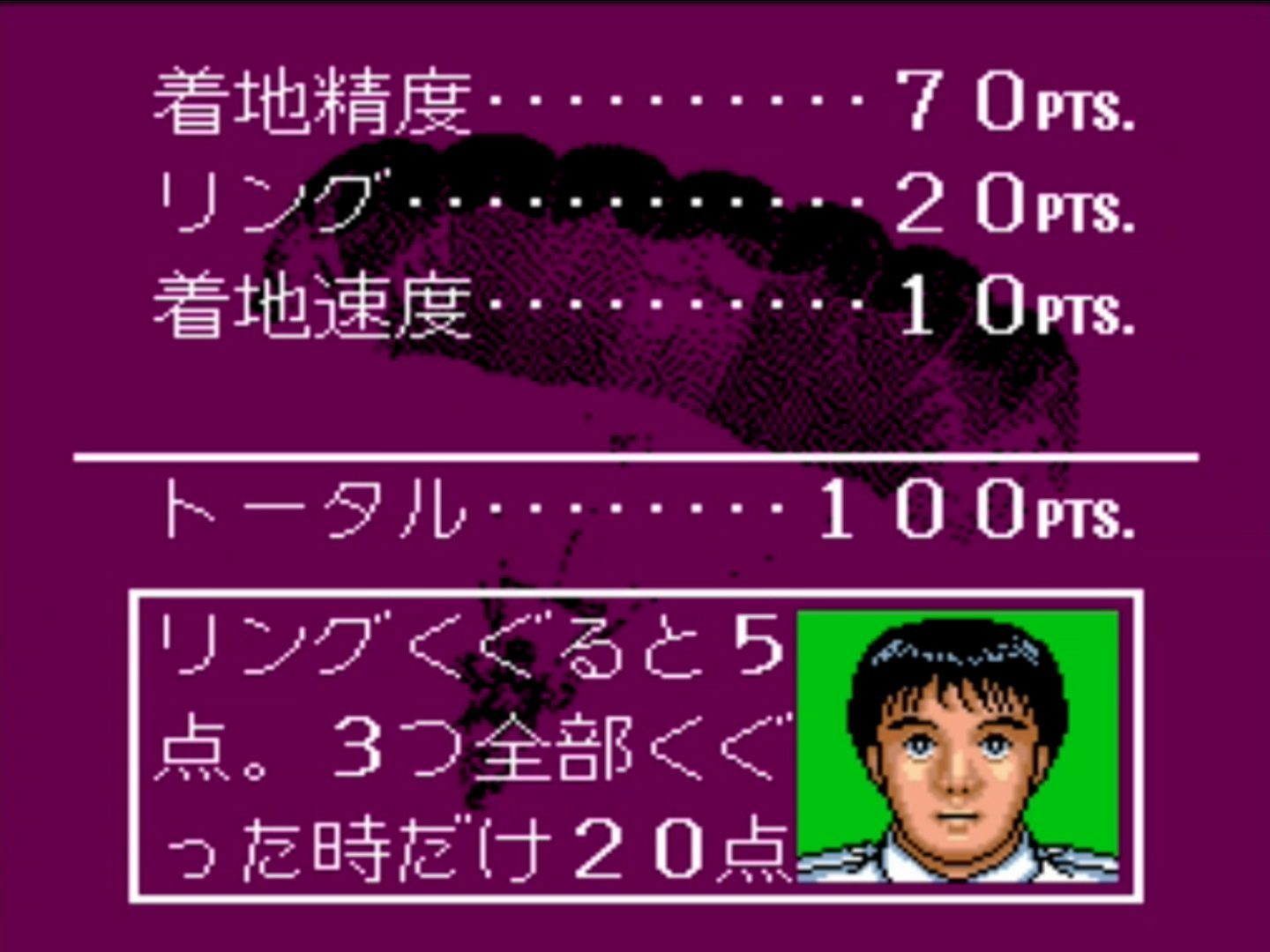

リング通過や編隊位置=加点、ターゲット中心への着地が最大配点。強風で外す・転倒=減点。着地速度も適切に調整すること。

自由落下でリング通過→Aで開傘。ターゲット着地の精度が決め手。ちょっとの傾きで落下ベクトルがすぐズレるので、修正のしすぎで蛇行しがち。開傘後は風も考慮しながら“最後の1m”の詰めが気持ちいい。

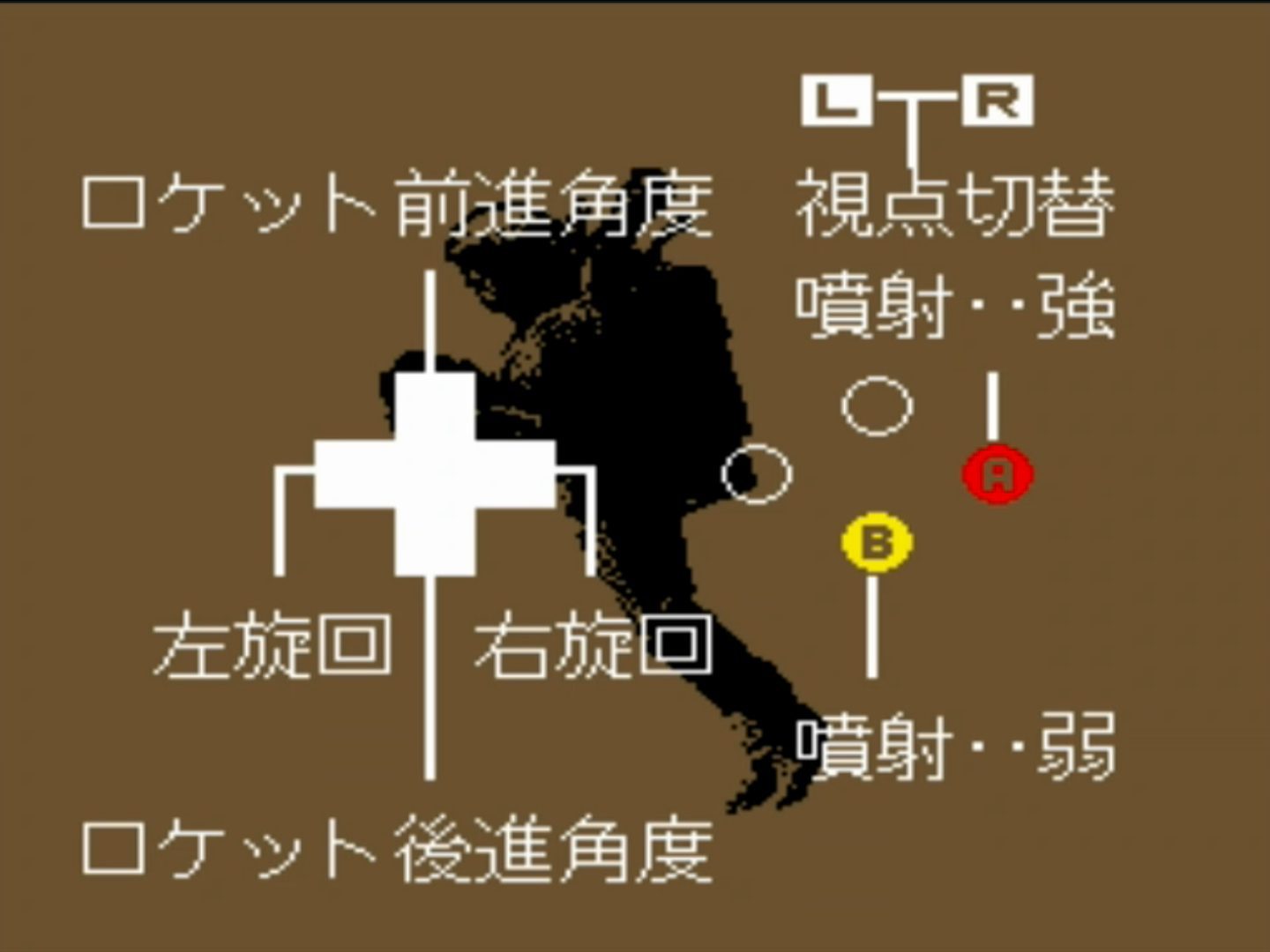

ロケットベルト

ジェット噴射で空中停止~微速前進を自在に作る“精密科目”。リング/ビーム通過→ターゲット着地までがワンセット。

強/弱の噴射切替と姿勢(傾け)で前後左右へ。移動は“押しっぱなし”ではなく短く刻んで上下速度を作り、減速は姿勢を立てて噴射を弱める。

リング/ビーム=加点、最終着地の中心精度が最も重い。水面タッチや接触は大きく減点。

操作は繊細で、行き過ぎ→戻り過ぎの往復が最初の壁。噴射を“一拍だけ抜く”とピタッと止まる瞬間があって、精密制御が決まる快感がある。

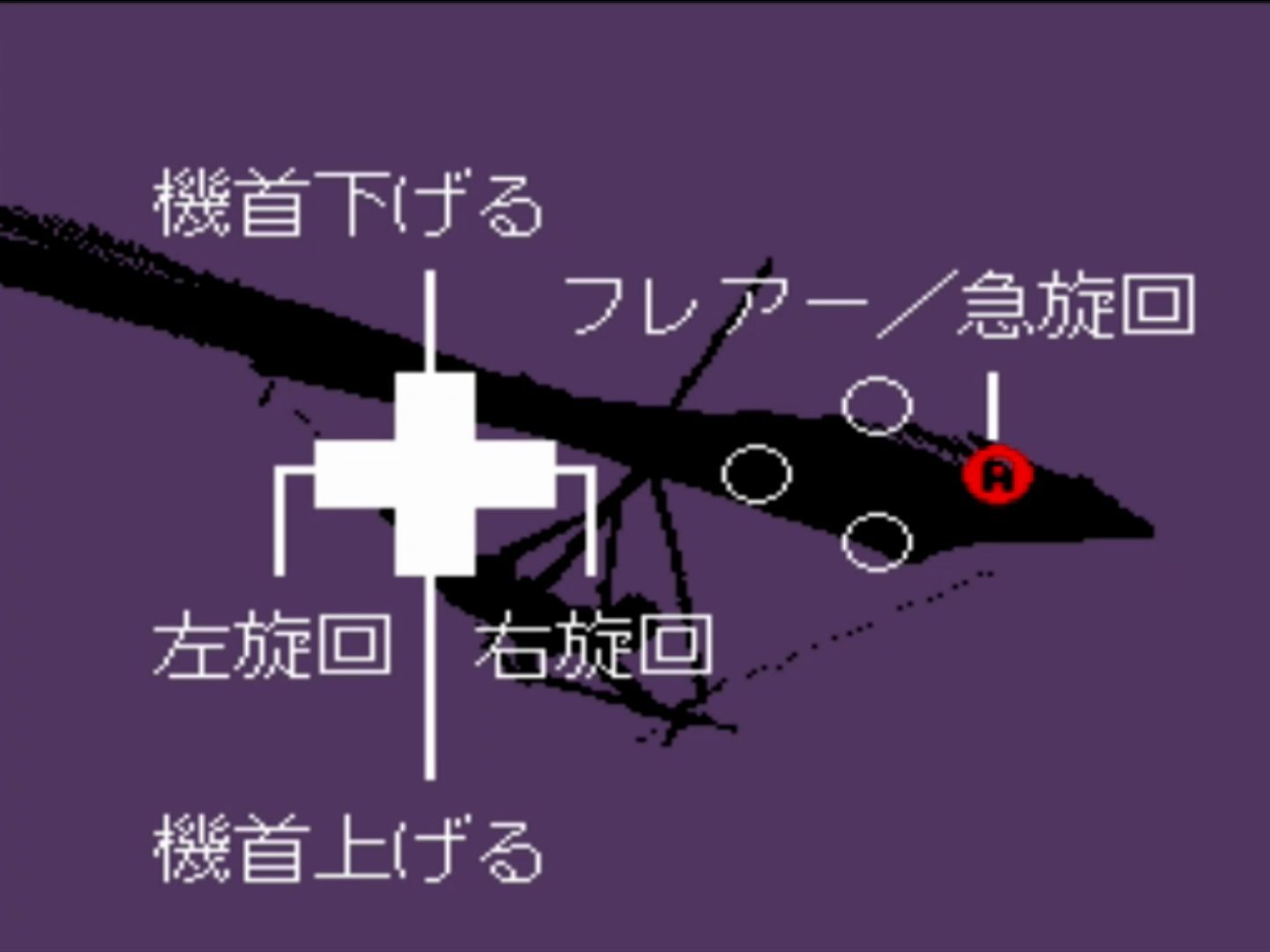

ハンググライダー

上昇気流(サーマル)を使って高度を稼ぎ、指示高度/ポイントを達成して着地。筆者が一番苦手な種目。

十字キーはライトプレーンに似た操作。動力がないのでAボタンはフレアー(ブレーキ)、急旋回に置き換わっている。使いすぎると失速して一気に高度が下がるので注意。

指定高度に到達後、一定時間内に着地、着地精度と速度の配点比率が大きい。急降下や硬着地は大幅減点。

まずは白い雲のような上昇気流に乗り、所定の高度に達してから着地する流れ。スカイダイビングに似ているが、水平移動が速い分、着地ポイントからズレやすい。かと言ってフレアを使いすぎると推力を失って落下し、着地速度が大幅減点となる。

適切な角度で着地態勢に入り、小刻みにフレアーを効かせながら着地を微調整するのがコツ。

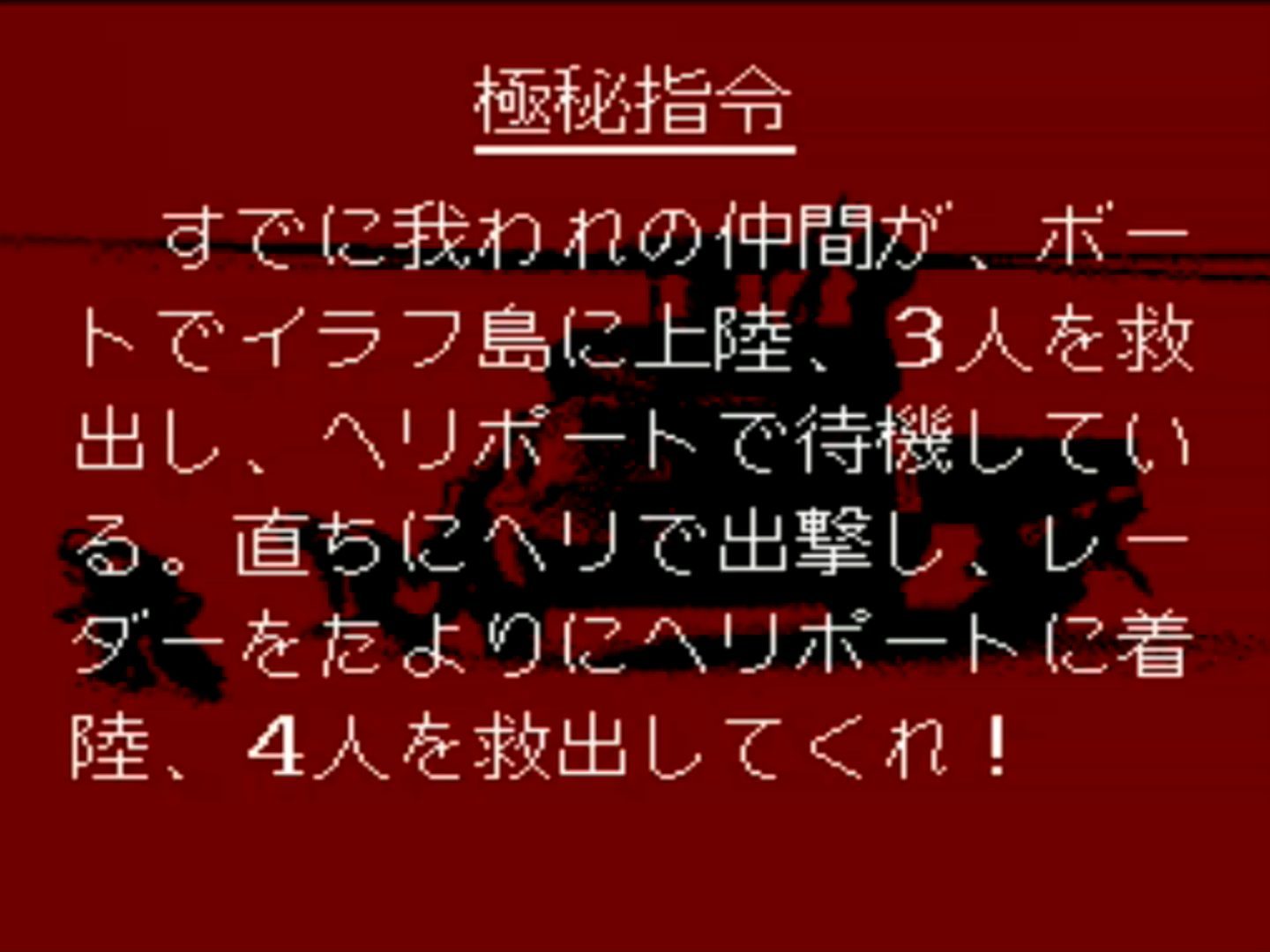

極秘指令(ヘリコプター救出)

砲台の射撃を回避/破壊しつつ救出地点のヘリポートに着地する特別ミッション。通常科目と違い戦術的・緊張感高め。

いったいどんな「フライトクラブ」がこのようなミッションを引き受け、練習生に救出を任せるというのか…。

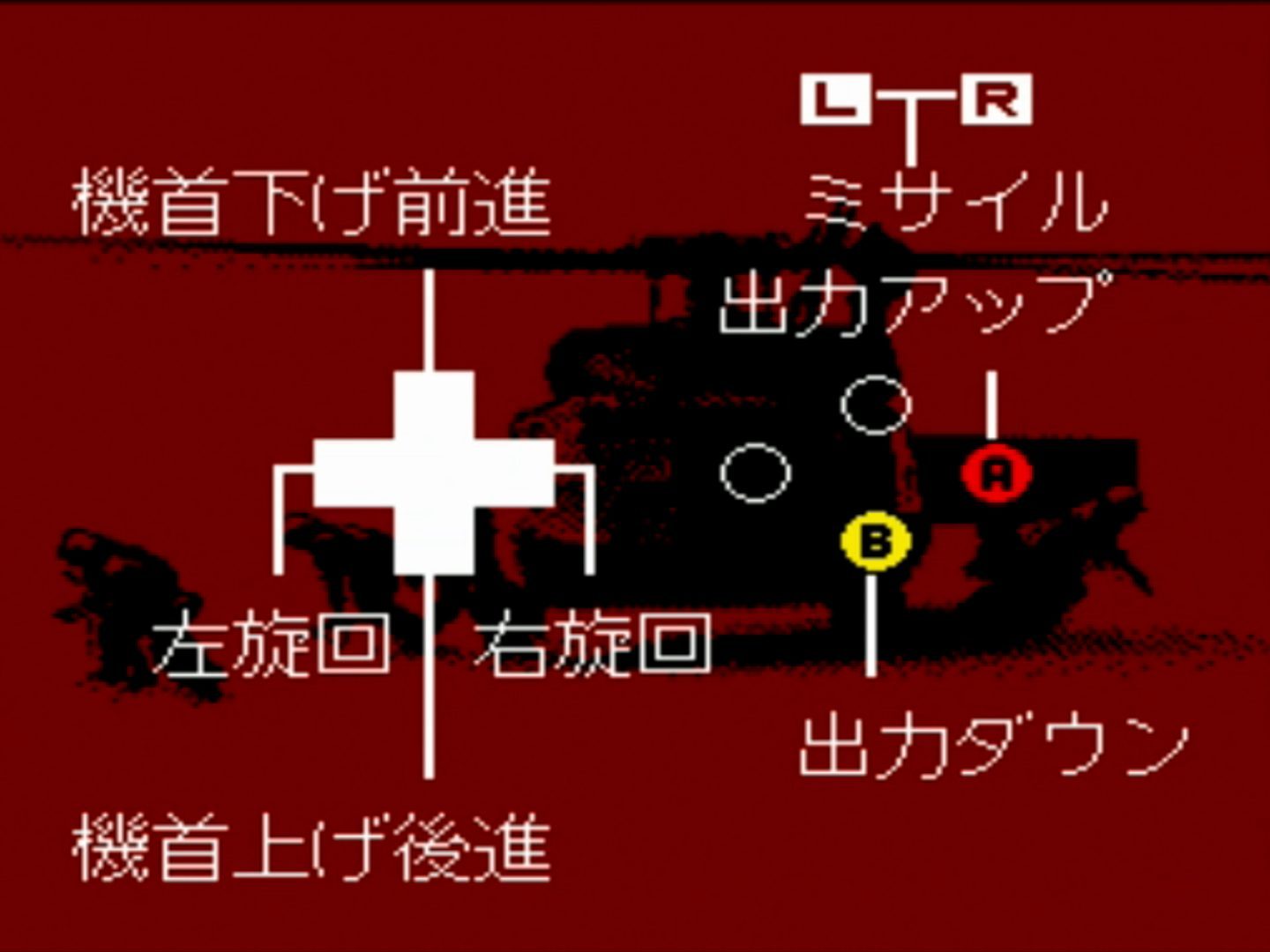

上昇/下降(パワー)と前後左右移動・旋回で等速移動やホバリングを作り、ミサイルで障害を排除。着地は垂直降下+微速前進で安定させる。

被弾・墜落で即失格。着地点周辺の砲台を破壊し、安全に着地することが目的。

砲弾は発射時点でユーザーが押しているキーを読み取り、その先を狙って撃ってきているイメージ。小刻みに方向を変えるのがビーム回避のコツ。

当時プレイした時の記憶

- ファミコンでも疑似3Dっぽいゲームはありましたが、段違いの空間表現に驚きました。自由に空を飛び回る感覚が新鮮で楽しくて、「本体と抱き合わせで買わされて損した」という気持ちはなくなり、むしろ抱き合わせでなければ買わなかったであろう名作に出会えたことをラッキーと思いました。(正常バイアスも少々あるかもしれませんが…)

- さすがに疑似3Dだと奥行き表現が弱く、行き過ぎ→戻り過ぎの末に、ターゲットを外すことが多かったと思います。失敗を何度も繰り返し、視覚だけでなく感覚で精度を高めました。

- セーブ機能はありませんが、エリアをクリア後に与えられるライセンスNoを入力すると、続きのステージから再開できるのが良かったです。ふっかつの呪文のように長くないので楽に入力できます。

大人目線で再評価

- “上達が点に出る”設計:姿勢・減速・進入角・着地が噛み合うとスコアが跳ねる。反復による上達の気持ちよさを感じます。

- Mode 7の説得力:平面を回転・拡縮するだけなのに、現代の3Dゲームに似た空間認識を感じられます。さすがに正確な位置把握は難しいですが、今でもゲームとして十分に成り立っているのは驚きです。

- ヘリ救出の刺激:世界観が急にシビアになる“極秘指令”が良スパイスです。ただ、単体のガンシューティングと比べると量がオマケ程度で、中途半端な印象はあります。

サウンド:岡素世の柔らかい旋律に、ヘリで近藤浩治の緊張感。

グラフィック:簡素だが遠景処理などの空気感がリアリティを演出。

良い点 / 惜しい点 / 総評

良い点

- 4科目×採点制で学習→達成の快感が直結

- Mode 7の地表表現が“飛んでる感”を醸成

- 極秘指令(ヘリ)で体験にメリハリ

惜しい点

- 物理は簡略化。硬派フライトシム期待層には軽い

- 着地判定がシビア(慣れないと減速/角度管理で失敗しがち)

- 反復前提なので短時間でサクッと進めたい層には不向き

総評(ひと言判定)

スーファミで飛ぶ楽しさを教えてくれる教習型シムの原点で、Nintendo Switch 2で新作を出してくれたら泣きながら買うでしょう。

いま遊ぶ方法(実機/互換機/配信)

- 実機:SFC+コンポジット→HDMI変換など。

- 互換機:HDMI出力タイプで可(遅延・互換性は個体差あり)。

- 公式配信/移植(推奨):Nintendo Switch Online(スーパーファミコン)で配信。Wii/Wii U/3DSのVC配信実績あり(Wii U/3DSの新規購入は終了)。

- 入手メモ:中古は500円前後で在庫も潤沢。

小ネタ・豆知識

- “Dragonfly”原型説:スーファミ発表時(1988年)にモード7デモとして披露された『Dragonfly』という試作が、後のパイロットウイングスに通じる技術デモだったとされる。

- ボーナスステージ:特定の条件をクリアすると遊べるステージが存在する。

参考情報

【画像クレジットと利用方針】

掲載している写真・ゲーム画像は、レビュー/解説等の創作的コンテンツとして、各メーカーのガイドラインまたは著作権法第32条「引用」の範囲で利用しています。特記のない限り、スクリーンショット/写真はすべて筆者撮影です。外部素材を用いる場合は、その画像に限り直下に出典を表記します。

コメント