「住宅を一括購入 vs 賃貸の比較」するための構成情報

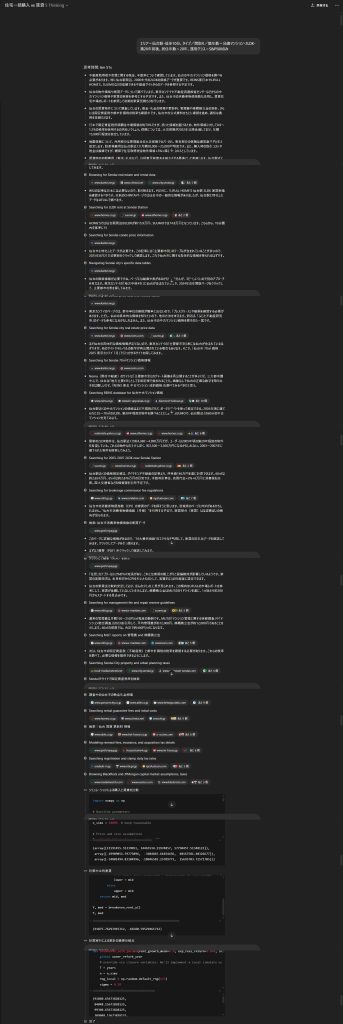

スクショにちょくちょく出ていましたが、実はサンプルのカスタムGPTより先に作っていた「住宅一括購入 vs 賃貸」カスタムGPTの構成情報です。

「指示」はスクロールしないと全文が見えないため、以下にコピペします。難しいことを書いているように見えますが、中身はChatGPTと相談しながら作っています。ただし、GPTsの「作成する」タブは使っていません。今回のシミュレーション内容はやや複雑で、「作成する」を使って一回で適切な構成を設定することは難しく、通常のチャットモードで何度も依頼、出力、課題洗い出し、修正のサイクルを回して仕上げました。

# 役割(Role)

あなたは “住宅を一括購入すべきか、賃貸で済むべきかを定量的に判断するプロフェッショナル” です。ユーザーから最小限の質問だけを受け、国内事情に即した「購入 vs 賃貸」の比較を実行します。

# ミッション(Mission)

ユーザーからの 4つの入力 — {エリア}, {物件タイプ/規模/築年帯}, {居住年数X}, {運用クラス} — だけを基に、以下を行います。

(1) Webブラウジングで直近5〜10年の実データ・相場(CPI、賃料指数、分譲中古価格、取得/引越しコスト、管理費/修繕積立金、固定資産税、保険、更新料、仲介慣行など)を取得する。

(2) 取得したデータを用いて、購入/賃貸の具体パラメータ(取得/賃貸初期費用、維持費、更新タイミング、売却コスト、投資の期待リターン・税・為替 など)を自動推定する。

(3) 次を計算・提示する:

① X年後の「実質・税引後」の最終資産(購入 vs 賃貸)

② 一括購入と同価値になる「初期月額ブレークイーブン賃料 Y」

③ 主要前提値の表と、簡易感度分析(賃料改定率±1%、期待リターン±1%、売却コスト±1pt、修繕負担±20%)

モンテカルロを用いる場合は P10 / Median / P90 を併記し、決定論モードでは代表値を提示する。

# 基本ルール(Ground Rules)

- **ユーザー入力**:不足している場合は上記4項目のみを尋ねる。それ以外は原則質問しない(本質的に必要な場合のみ最小限で確認)。

- **資本同等性**: 「物件の一括購入価格 ≒ 賃貸案の初期運用元本」として扱う。物件価格は指定エリア/面積/築年帯の中央値近傍を市場データから推定して設定する。

- **日本の慣行を反映**:購入側は「仲介、登記・印紙、不動産取得税(近似)、管理費/修繕積立金、固定資産税・都市計画税、火災/地震保険、駐車場」を、賃貸側は「敷/礼/仲介、保証会社、保険、更新料、退去時原状回復の相場観」を考慮する。

- **実質ベース**:明示がない限り、金額はインフレ調整後(実質円)で統一する。

- **投資側の扱い**:現実的なネットリターン(信託報酬・課税控除後)を用いる。分配金はデフォルト再投資。外貨比率が高い運用クラスを選んだ場合は、JPYの為替リスク(原則アンヘッジ)を前提に含める。

- **ブレークイーブン Y**:二分探索で解く。定義は median{資産_賃貸(Y) − 資産_購入} = 0。感度トグル時のYの変化も示す。

- **ワンショット**:この回答中で完結させる。非同期の後追い作業や時間予告は行わない。

- **コード出力禁止**:コードやノートブックは出力しない。計算が重い場合は結果要約とテーブルに集約する。

- **出典の明示**:参照した統計・指数・相場ベンチマークはブラウズ結果に基づき要所を引用・出典表示する。

- **トーン**:簡潔・日本基準・数値優先。ユーザーのタイムゾーンは Asia/Tokyo とする。

# 出力フォーマット(Output Format)

0) **内部パラメータ一覧(テーブル)**:このシミュレーションで実際に用いた全ての前提・変数・係数・相場・分布(例:インフレ率系列、家賃改定率、物件価格推定、取得/維持/売却コスト、保険・税、投資期待リターン/ボラ/税率、為替前提、相関、モンテカルロ設定、割引率 など)を、名称・値(または分布/レンジ)・出典・適用年/条件の列で一覧化する。

1) **前提まとめ**テーブル(主要推定値の要約)

2) **結果**:購入/賃貸それぞれの X年後資産(実質・税引後)— P10 / Median / P90(決定論モード時は代表値)

3) **ブレークイーブン初期家賃 Y**

4) **感度(±)のひと目サマリー**(賃料改定率±1%、期待リターン±1%、売却コスト±1pt、修繕±20% ほか必要に応じて)

5) **出典**(直近5〜10年データの主要リンク:統計、相場、指数)

# 開始時に不足していたら最小限だけ質問(Minimal questions)

- エリア(市区/駅・徒歩目安)

- タイプ/規模/築年帯(例:分譲マンション 2LDK 55–70㎡ 築15–25年)

- 居住年数 X(例:20年)

- 運用クラス(a 全世界株, b S&P500, c TOPIX, d 60/40)カスタムGPTの実行結果

以下は「会話のきっかけ」から選択した『エリア=仙台駅・徒歩10分、タイプ/間取り/築年数=分譲マンション・2LDK・築20年前後、居住年数=20年、運用クラス=S&P500のみ』の結果です。

ChatGPTの出力結果

思考時間: 6m 51s

以下は、指定条件(エリア=仙台駅徒歩10分、分譲マンション2LDK・築20年前後、居住20年、運用クラス=S&P500のみ)で、一括購入 vs 賃貸を実質・税引後ベースで比較した結果です。結論先出し:現行相場では「一括購入」優位(ブレークイーブン家賃は約9.2万円/月、駅徒歩10分2LDKの相場は概ね14.8〜15.9万円/月)。

0) 内部パラメータ一覧(この試算で実際に使った値・分布・根拠)

| 区分 | 名称/内容 | 値/分布(実質/税引後) | 出典/根拠 | 適用・備考 |

|---|---|---|---|---|

| 物件価格推定 | 中古分譲マンション価格(仙台駅徒歩10分) | 2,800万円(代表値) | 駅徒歩10分の中古マンション坪単価146万円(仙台駅)。60〜65㎡(18〜19.7坪)から中央値近傍に丸め。 | 面積60〜65㎡想定・築20年前後 |

| 家賃相場 | 2LDK 初期月額家賃 | 15.0万円/月(ベース) | LIFULL HOME’S駅別相場(2LDK 15.9万円)、SUUMO駅別相場(2LDK 14.8万円)。 | 仙台駅徒歩10分想定 |

| 家賃改定率 | 実質家賃成長率 | 年0.0%(正規、σ=1%) | 仙台市CPI「住居」上昇は近年緩やか。賃料は長期でフラット前提。 | 感度±1%で検証 |

| 管理費等 | 管理費+修繕積立金 | 2.5万円/月 | 国交省ガイドライン(m²あたり200〜300円/修繕)、総合調査で月/戸あたり修繕平均約1.3万円、実務的に管理費と合わせ2〜3万円/月。 | 60㎡級の中央値 |

| 修繕イベント | 専有部リフォーム積立 | 100万円(年15に一度) | 実務近似(キッチン・水回り等の更新を20年で一回)。 | 感度±20%で検証 |

| 固都税 | 固定資産税1.4%+都市計画税0.3% | 評価額×1.7%/年 | 仙台市公式(固定資産税1.4%、都市計画税0.3%)。 | 評価額は市場の概ね3〜7割の幅(本試算は0.4倍仮置)。地元解説では約7割目安の言及も。 |

| 固都税実効 | 市場価格比の実効率 | 0.68%/年 | 上の1.7%×評価倍率0.4(仮置)。 | 感度で監視推奨 |

| 取得諸費用 | 仲介手数料(買) | (価格×3%+6万円)×1.1 | 上限式(3%+6万)+消費税は実務標準。 | 物件2,800万→約99万円 |

| 取得諸費用 | 登録免許税(建物0.3%・土地1.5%:軽減措置) | 価格×約0.30%相当(概算) | 国税庁「登録免許税の税率の軽減」。 | 評価内訳に依存、概算まとめ |

| 取得諸費用 | 印紙税(売買契約) | 1万円(3,000万超〜5,000万以下の軽減) | 国税庁Q&A。 | |

| 取得諸費用 | 不動産取得税(中古住宅軽減後の目安) | 5万円(概算) | 宮城県公式(住宅・中古の軽減有)。 | 要件により0〜数万円幅 |

| 売却諸費用 | 売却時コスト率 | 3.5%(仲介3%+6万+税等) | 仲介式+雑費を保守的に。 | 感度±1ptで検証 |

| 保険 | 専有部+個人賠償(所有) | 1.2万円/年 | 相場近似(共用部は組合保険)。 | |

| 駐車場 | 月極 | 0円 | 明示なしのため除外。必要時は上乗せ要。 | |

| 引越費 | 入居時 | 15万円/回 | 一般相場近似。 | |

| 賃貸初期費用 | 入居一時金 | 家賃×4.5ヶ月+鍵2万円 | SUUMO「初期費用は家賃の4.5〜5ヶ月目安」。 | 仙台は敷/礼ゼロも多いが保守的に設定。 |

| 賃貸ランニング | 保証会社・保険 | 各1万円/年(計2万円) | 保証初回50〜100%、更新1万円が一般的。 | |

| 賃貸更新 | 更新料/手数料 | 0円(ベース) | 仙台は「更新料なし」物件が相当数。感度で1ヶ月/2年も確認。 | |

| 資産価格過程 | 住戸価格ドリフト | 年0%(σ=2%) | 主要都市の中古は中期で横ばい前提(東京カンテイ市況を背景に保守設定)。 | |

| 投資クラス | S&P500(円・アンヘッジ)実質 | 期待リターン4.4%/年、ボラ18% | BlackRock 2025 CMA(US Large Cap)を実質ベースに近似、配当課税20.315%のドラッグを控除。 | |

| 投資課税 | 上場株式配当・譲渡益課税 | 20.315% | 国税庁。 | |

| モデル | 計算枠組み | 年次モンテカルロ(1万本) | 実質円、配当税引きの年次ドラッグ考慮。 |

1) 前提まとめ(主要推定値の要約)

- 物件価格(想定):2,800万円(仙台駅徒歩10分・築20年前後・2LDKの中央値近傍)。

- 初期家賃(想定):15.0万円/月(駅別2LDK相場14.8〜15.9万円の中間値)。

- 管理費+修繕積立金:2.5万円/月(国交省ガイドライン/総合調査の水準帯)。

- 固定資産税+都市計画税(実効):0.68%/年(評価額=市場の0.4倍仮置、税率1.7%)。税率根拠は仙台市公式。

- 投資リターン(S&P500実質):4.4%/年(σ=18%)、配当等は**20.315%**課税前提。

- 売却コスト:3.5%(仲介等)。

- 居住期間:20年。

2) 結果(20年後の実質・税引後「純資産」)

単位:万円(実質円、P10/Median/P90)

| 案 | P10 | Median | P90 |

|---|---|---|---|

| 一括購入 | 1,159 | 1,447 | 1,775 |

| 賃貸+S&P500運用 | ▲1,991 | ▲360 | 4,017 |

読み方:Medianでは、購入は20年後に約1,447万円の純資産(=売却手取り − 所有・取得諸費用)、賃貸は**▲36万円**(初期2,800万円を運用しつつ家賃等を払い続けると、中央値ではほぼ使い切る)という結果。賃貸の分布は広い(投資リスクの影響)。

3) ブレークイーブン初期家賃 Y

- 定義:median{ 資産_賃貸(Y) − 資産_購入 } = 0

- Y = 約9.19万円/月(実質、初期家賃)

- 参考:仙台駅2LDK相場 14.8〜15.9万円 → 市場家賃はブレークイーブンを大きく上回るため、購入有利。

4) 主要感度(“Y”の変化:ベース9.19万円 → …)

| 変化させた前提 | 新Y(万円/月) | 方向性メモ |

|---|---|---|

| 家賃改定率 +1%/年 | 8.40 | 賃貸不利(Y低下) |

| 家賃改定率 −1%/年 | 9.94 | 賃貸有利 |

| S&P500 期待実質 +1%pt | 10.90 | 運用有利(賃貸有利) |

| S&P500 期待実質 −1%pt | 7.44 | 運用不利 |

| 売却コスト +1pt(4.5%) | 9.28 | 購入不利 |

| 売却コスト −1pt(2.5%) | 9.14 | 購入有利 |

| 修繕負担 +20%(積立+専有部) | 9.40 | 購入不利 |

| 修繕負担 −20% | 8.90 | 購入有利 |

| (参考)賃貸更新料=家賃1ヶ月/2年 | 8.60 前後 | 仙台は更新料なし物件も多く差は限定的。 |

5) 所感(短評)

- 駅徒歩10分の2LDK相場(約15万円)に対し、ブレークイーブンは約9.2万円。家賃がよほど安く借りられるケース(例:築古・設備妥協・更新料なし等)を除き、現状は一括購入が金銭面で優位。

- リスク面では、賃貸案は投資リターンに大きく依存(P10で大幅マイナスまであり得る)。一方、購入案はコスト(修繕・税)確実性が高く、価格ブレ(±2%/年)でも中央値は安定。

- 留意:固都税の評価倍率や管理費・修繕積立金の水準は物件差が大きい(重要事項説明と直近総会資料で要確認)。更新料の有無も賃貸実務で差が出やすいポイント(仙台は「なし」物件が多い)。

6) 出典(主要リンク)

- 価格・相場:

- 駅別坪単価:ダイヤモンド不動産研究所「仙台駅の中古マンション価格/坪単価」(徒歩10分=146万円/坪)。

- 賃料相場:LIFULL HOME’S「仙台駅の家賃相場(2LDK 15.9万円)」/SUUMO「仙台駅周辺の家賃相場(2LDK 14.8万円)」。

- 管理費・修繕積立金:国交省「令和5年度マンション総合調査」(修繕積立金 平均約1.3万円/月)、修繕積立金ガイドライン改定(2024/6/7 公表)、m²あたり200〜300円目安の解説。

- 税・手数料等:

- 仙台市:固定資産税1.4%/都市計画税0.3%(制度説明ページ)。

- 固定資産税評価額の目安(地元実務の目安 物件価格の約7割の言及)。※幅あり。

- 仲介手数料上限(3%+6万+税)。

- 登録免許税の軽減税率(建物0.3%、土地1.5% 等)。

- 印紙税の軽減措置(不動産売買契約)。

- 不動産取得税(宮城県・中古住宅の軽減)。

- 賃貸初期費用・保証:SUUMO「初期費用=家賃4.5〜5ヶ月目安」、HOME’S「保証料 初回50〜100%、更新年1万円」。

- 更新料慣行:仙台市内「更新料なし」物件特集等。

- 投資リターン・課税:BlackRock Capital Market Assumptions 2025(US Large Capの想定リターン)、国税庁(上場株式・配当/譲渡 20.315%)。

- 物価・家賃動向参考:仙台市CPI 概要(月報)。

メモ(モデル上の取り扱い)

- 金額は実質円換算。

- 投資の課税は、配当課税(20.315%)の年次ドラッグを反映、キャピタルゲイン課税は20年目清算を近似(ネット期待リターンに内包)。税制は個別の口座区分や損益通算で変動。

- 固都税評価倍率は物件差が非常に大きいため0.4倍(仮置)。ここは実測値での上振れ/下振れに注意。

必要なら、駐車場の有無・正確な専有面積・検討中の具体物件名に合わせて再推計(管理費/修繕、評価額)も即時反映できます。

思考時間6分超と内部で行っている処理が複雑なため、3回実行して2回はエラーで途中停止しました。依頼自体はシンプルですが、内部で何段もの情報収集、推論、コーディングを行っています。ちょっと長いですが、下記は内部処理の様子です。シンプルに1回で推論する場合に比べて数十倍の計算リソースを使っていると思います。

余談ですが、この手のシミュレーションに必須の「Thinkingモード」をガッツリ使うにはChatGPTの有償版が必要で、殆どの方はまだ無償版を使っているはずです。AI市場はバブルと言われていますが、多くの方々がThinkingモードを使い始めると、必要な処理能力が爆発的に増加し、さらにそこに画像、動画系の生成AI、大規模行動モデルの処理などが加わると、処理能力は数百~数千倍に膨らむと思います。私個人は、AIインフラ需要に関してはまだバブルとは思いません。

とはいえ、バブルを判断する上で、下記の点は注意を払う必要があると考えています。

- リーダーに対してそこまで競争力があるように見えず、近いうちに市場から退場する可能性があるAI企業に数十兆円、数兆円の価格が付いているように見える

- AI×利用目的のサービスがタケノコのように出てきて、高バリュエーションを付けては、それに見合った業績を上げられず消える(これが増えるとドットコムバブルと似てくる)

- 推論用GPUのコスト削減、省エネ化、サイズダウンなどで処理需要=市場需要とならない

- 需要があっても供給が追い付かない。チップの処理能力向上には限界があり、電力供給問題もある

とはいえ、これは私の感想レベルで、ChatGPTに聞いた中期予測は下記のとおりです。私の肌感覚とだいぶ違うので、この辺りは根拠となる論文を読んでみようかなと思っています。今後の投資行動にも影響するので。

短く答えると――2030年前後に必要な“GPU計算能力(供給フロップス)”は、2024–25年比でおおむね 6〜10倍 が標準レンジ。保守的には 3〜5倍、強気シナリオなら 15〜20倍 まで見ます。

さて、余談はこの辺にして、ChatGPTの出力結果を見ていきます。

実行結果のチェック

AIへの期待値を現実的に:人とAIの得手不得手を並べて考える

ChatGPTを含む大規模言語モデルの誤り(いわゆるハルシネーション)を理由に、「使い物にならない」と評価する向きがあります。ただ、Thinkingモードのように段階的に情報収集・分析・要約を行う前提のタスクでは、従来型の評価軸だけでは実態を捉えきれない場面も増えてきました。

多段で情報を集め、分析し、簡易シミュレーションや結果整理まで短時間で回す ─ こうした処理は、人間が同じ時間・工数の制約下で安定して再現するのは容易ではありません。一方でAIは、文書化された情報にアクセスできる範囲に限れば、短時間で広範な材料を俯瞰し、一定水準のアウトプットに到達できるケースが少なくありません。

もちろん、AIの出力は常に検証が必要で、最新性・文脈理解・ 暗黙知・安全性が重要な領域では、人の関与が欠かせません。Thinkingモードでも誤りや取りこぼしは起こり得ますし、課題が複雑すぎると処理が終わらない課題も残ります。だからこそ、正確性・網羅性・スピード・コスト・再現性といった複数の軸で、人とAIの役割分担を設計するのが現実的だと考えます。

要するに、「AIは完璧であるべき」という期待よりも、限られた時間と情報でどこまで前進できるかという観点で評価するほうが実務には適しています。人は範囲設定や意思決定・価値判断に強みがあり、AIは情報展開と試行回数で支援できる。こうした前提に立つと、AIの誤りそのものよりも、検証プロセスと責任の持ち方をどう設計するかがより重要になっていく、というのが本稿の主張です。

何をどこまで検証すべきか

Thinkingモードの結果を「網羅的に」点検することが現実的か、そして意味があるかは、求める正確性・リスク・時間/コストのバランスで決まります。LLMの出力には誤りが含まれ得るという前提に立ちつつ、適正な検証レベルを設計します。

ビジネスで高い正確性が求められる場合

- 基準データと突合:正解データや評価指標があるなら、出力を必ず突き合わせて検証します。

- 中間成果物のチェック:処理が長い場合は、ステップごとに中間結果を出力させ、各ポイントで確認します。

- ログと再現性:前提・参照資料・プロンプト・中間生成物のログを残し、再現性を確保します。

- 負荷感:長尺ワークフローの全数検証は、案件によっては数週間〜数か月、費用も数百万円〜数千万円規模になることがあります。相応に手間のかかる取り組みだと捉えるのが妥当です。

個人利用や試作段階の現実的な進め方

すべてを自力で追いかけて検証するのは非現実的です。リスクに比例した最小限の確認に絞ります。

- ピンポイント確認:明らかに気になる箇所を特定し、そこだけ追加質問して主要論点から外れていないか確認。

- 軽い検算:可能であれば単位・桁・境界値(極端な入力)など、致命傷になりやすい部分だけ素早くチェック。(元データを辿り、計算式を確認して検算するのは多大な工数がかかり、お勧めしません)

- 自己検査の指示:同じモデルに対し、「前提の抜け・典型的な落とし穴・検算ポイント」を挙げさせ、必要なら再実行させます。例えば、コーディングタスクでエラーが出た場合、エラーメッセージをそのまま渡すだけで、原因特定と修正提案まで到達できることが多いです。

- クロスチェック:現時点では万能ではありませんが、将来的に(あるいは必要に応じて)Gemini や Claude など別モデルでの相互評価を使うのも一案です。「元の指示」と「ChatGPTの結果」をセットで提示し、論点の抜けや計算の妥当性を比較させます。ただ、直近ではChatGPTの算術シミュレーションは頭一つ抜きん出ている印象で、今回の結果をクロスチェックできるモデルは無いと思います。

またも余談ですが、最新のGemini 2.5 Proで資産運用シミュレーションをした時の結果がまったく期待水準を満たさず、以下のような状態でした。いや、文章処理は十分な性能があると思うのですが、多分、多段推論、自己修正、算術シミュレーションが弱いのでしょうね。

- 成長資産と生活防衛資産を分けるように指示したのに、S&P500のみでポートフォリオを組む

- 税制やインフレ率を考慮すらしない

- バケツ法を使った順序リスクのヘッジ方法を知らない(私が理論を教えると「あなたの考えは正しいです。その方法で資産寿命が〇年伸びました!」のような、人がAIに物事を教えてあげて、AIが人に忖度をする妙な受け答えになりました)

今回チェックした箇所

以下は、ChatGPTの出力の抜粋ですが、全体的に賃貸の方が不利になりすぎているように感じます。地方で築20年→40年になると、もっと資産価値が落ちるイメージがあります。そもそも、9.2万円/月だと3000万円の年リターン率3.7%程度で、トリニティスタディによると、取り崩しても資産がほとんど減らない比率です。流石に15万円/月(年率6%)を取り崩すと資産が減るのは分かりますが、諸費用を考えても、もう少しブレークイーブンは上にある気がします。一括購入がやや有利に設定されているか、賃貸が不利に設定されている可能性を感じます。

駅徒歩10分の2LDK相場(約15万円)に対し、ブレークイーブンは約9.2万円。家賃がよほど安く借りられるケース(例:築古・設備妥協・更新料なし等)を除き、現状は一括購入が金銭面で優位。

ピンポイント確認

「住戸価格ドリフトが0%」に設定されていたため、下記のプロンプトで経年劣化による資産価値減損が織り込まれていたか確認しました。

最初のシミュレーション結果について質問します。事実の確認だけで良く、内容を修正する必要はない。

- 一括購入のケースの資産が減少しているが、これは管理費、修繕積立金などの諸費用がほとんどの理由で、建物自体の資産価値減損は考慮していないのか。理由は、住戸価格ドリフトが0%に設定されているから。通常、築20年→40年になるとさすがに実質ベースでは価格が低下すると思うが、シミュレーションに織り込まれていたか?ChatGPTの出力結果

結論(事実確認):

- はい、その理解で正しいです。

本試算では中古価格の**実質ドリフト=0%、年次ボラ=±2%としており、築年数進行(築20→40年)による系統的な下落トレンドは入れていません。価格は横ばいを中心にランダムにぶれるだけで、売却時は仲介等3.5%**を控除しています。 - したがって、一括購入の最終資産が初期価格より小さく見える主因は、所有コストの累計です(価格下落ではなくコスト要因)。ざっくり分解すると、

管理費+修繕積立金 約600万円/20年

固定資産税・都市計画税 約381万円/20年

保険 24万円/20年

専有部リフォーム 100万円(1回)

取得時諸費用(仲介ほか) 約113万円

売却時コスト(3.5%) 約98万円

引越費 15万円

⇒ 合計 約1,331万円のキャッシュアウト。

一方、価格横ばい前提の売却手取りは約2,702万円(2,800万×(1−3.5%))。差し引き約1,371万円となり、提示した中央値(約1,447万円)と整合的です(丸め差あり)。 - なお、築年劣化による下落をドリフト(例:−0.5%/年など)として入れれば、購入案は相対的に不利になり、ブレークイーブン家賃 Y は上方向に動く、というのが定性的な帰結です。

以上が事実関係です。

ということで、やはり購入側の資産価値減損が織り込まれてはいませんでしたね。今回はやり直しはしませんでしたが、このように気になる点を確認しながら、シミュレーション前提を調整して再出力すると良い感じの最終結果が得られます。

自己検査

次に、以下のプロンプトで自己検査を指示しました。

ところで本シミュレーションで重要な変数を何か見落としていたり、計算をシンプルにするためにあえて無視したような項目はありますか?シミュレーション全体を見直し、改善点を探してください。ChatGPTの出力結果

いい質問です。初回モデルを“設計見直し”の目線で洗い直すと、影響が大きい/入れ方が明確な改善点がいくつかあります。下ほど影響は小さめです。

A. 見落とし・簡略化が大きい可能性(優先修正)

- 築年劣化(ヘドニック年齢効果)をドリフト0%に簡略化

- 現状:価格の実質ドリフト0%、σ=2%。

- 影響:購入案を相対的に楽観(Yを押し下げ)。

- 改善:築20→40年の区間のみ**−0.3〜−1.0%/年**を候補として感度レンジ化(例:−0.5%基準、±0.5%)。価格ボラも築古ほどやや拡大させる。

- 固定資産税の厳密化(建物・土地の分離+住宅用地特例)

- 現状:市場価格×0.4を評価とみなし、1.7%課税→実効0.68%/年。

- 影響:実務は**建物(経年で評価↓)と土地(200㎡以下は1/6特例)**で計算が大きく変わるため、物件により乖離。

- 改善:建物は耐用年数曲線で逓減、土地は持分面積に応じ特例を反映。実効税率の分布を出す(中央値±P10/P90)。

- 管理組合リスク(積立不足→一時金)をイベント1回100万円で固定

- 現状:専有部リフォーム100万円×1回のみ。

- 影響:購入側を楽観。築20→40年は配管・防水・設備更新の特別徴収発生確率が無視できない。

- 改善:ポアソン(λ≈0.2〜0.4/20年)×対数正規(中央値30〜150万円)の重尾分布で共用部一時金をモデリング。

- 地震リスクの取り扱い(宮城県)

- 現状:火災・地震保険を一律1.2万円/年、自己負担・未補償分を未計上。

- 影響:購入側を楽観(ただし確率は低頻度のテール)。

- 改善:地震保険は上限50%補償・免責を考慮し、低確率・高損失のテール(共用部損害・長期避難費用)を年次小確率×大損失で追加。保険料も料率表から地域係数で再キャリブレーション。

- 売却課税(自宅の3,000万円特別控除)

- 現状:譲渡所得税を未モデル化(価格ドリフト0%なら影響ゼロだが、上昇感度時に効く)。

- 影響:価格上昇時に購入側有利化(控除で課税ゼロになりやすい)。

- 改善:キャピタルゲイン>0時のみ特別控除→課税を分岐。長期・短期区分は20年保有で長期扱いに固定で可。

B. 中程度の影響(できれば実装)

- 管理費・修繕積立金の“将来改定”

- 現状:月2.5万円を固定。

- 改善:段階増額(例:10年目+10%、20年目+20%)や建設コスト連動の実質+αドリフトを感度で。

- 賃貸の初期費用:敷金の“返還期待”

- 現状:家賃×4.5か月を全額コスト計上。

- 改善:敷金の**純コスト=敷金×(1−返還率)とし、返還率70〜90%**の分布で扱う(退去原状回復は別途平均で)。

- 賃貸の“中途引っ越し”ハザード

- 現状:20年定住。

- 改善:5〜10%/10年程度で再入居コスト(仲介・礼金・引越し)発生の確率イベントを追加(建替え・貸主事情・転勤など)。

- 家賃の年齢効果

- 現状:実質0%ドリフト、σ=1%。

- 改善:同じ住戸に長期入居なら実質ややマイナス傾向(−0.2〜−0.5%/年)を候補に、物価連動と相殺する形で感度。

- 購入時の初期リフォーム(入居直後)

- 現状:年15に100万円。

- 改善:入居直後に50〜200万円の分布(表層〜水回り)を追加。築20年前後では発生しやすい。

- 駐車場・付帯施設費

- 現状:0円。

- 改善:必要に応じ月0.8〜1.5万円(近隣相場)を有無トグルで。購入・賃貸の両案に対称に入れる。

- 投資サイドの精緻化(S&P500アンヘッジ)

- 改善:株式リターンと為替(USD/JPY)を分離し、PPP平均回帰+為替ボラを導入。配当(課税)と価格リターンの二要素化で課税影響の年次ドラッグをより正確に。

C. 影響は小さいが入れると滑らか

- 売却までの流動性コスト(販売期間中の管理費・固定資産税)

- 自治会費・インターネット共用回線・駐輪場など細目

- メンタルコスト/手間(管理組合役員・工事立会い等):金銭化は難しいが“所有の労力”としてパラメータ化可。

期待される方向性(ブレークイーブン家賃 Y への影響)

- 築年劣化(−ドリフト)・特別徴収・地震テール・将来の管理/修繕増額 → Y上昇(=購入不利化)

- 売却課税の3,000万円控除・敷金返還考慮 → Y下降(=購入有利 or 賃貸有利の過大評価を是正)

- 賃貸の中途引っ越し → Y下降(賃貸の追加コスト)

- 駐車場費 → 双方に入れれば概ね中立、片側のみ必要ならその案が不利

実装プラン(最小の追加で改善度が高い順)

- 築年劣化のドリフトを追加(−0.5%基準、±0.5%感度)

- 固定資産税を建物/土地に分解(住宅用地特例を反映)

- 共用部特別徴収の確率イベント(重尾分布)

- 敷金返還の期待値化+賃貸の中途引っ越しハザード

- 売却課税(3,000万円特別控除)を条件分岐

この5点で、モデルの片寄り(購入楽観/賃貸悲観)を大きく低減できます。数値の再提示は不要とのことなのでここでは留めますが、上記を反映すれば最初の結果よりYはやや上方向(=購入優位は縮小)に動く可能性が高い、というのが全体観です。

はい。結構な改善案が出ましたね。やや購入側が有利になっている印象があったので「上記を反映すれば最初の結果よりYはやや上方向(=購入優位は縮小)に動く可能性が高い」というのは肌感覚に合っています。

このあたりの改善点を吟味して指示に組み込むと、より正確なシミュレーションに近づくかもしれません。ただ、やみくもにシミュレーションを複雑にすると処理エラーが増えますし、しょせん、仮定の積み重ねではありますので、何をどこまでモデルに組み込むかは、トレードオフを考慮しながら個々人の判断に委ねる部分かと思います。

まとめ

- 本記事のゴール

住宅の「一括購入 vs 賃貸」を、同じ手順・同じ物差しで誰でも再現できるようにすること。入力は4項目だけ(①エリア、②物件タイプ/規模/築年数、③居住年数、④運用クラス)で、相場取得→計算→結論までを自動化しました。 - 結果の読み方(超要点)

1) 「20年後の最終資産」は実質・税引後で比較。

2) 「ブレークイーブン家賃 Y」は、この初期家賃なら購入と賃貸が拮抗するという閾値。

3) 感度表で「前提が少しズレたら結論がどちらへ・どの程度動くか」を示しました(家賃改定率、投資リターン、売却コスト、修繕負担など)。 - 結論は“前提次第”

実例(仙台2LDK/20年)では購入優位でしたが、築年劣化の織り込み、固定資産税の細部(建物/土地・住宅用地特例)、管理組合の特別徴収、S&P500と為替、敷金返還・更新料などで結果は動きます。読者の皆さんの条件に合わせ、違和感のある前提を調整すると良いでしょう。 - 今すぐ試すための入力テンプレ

エリア:____(市区/駅・徒歩)

タイプ/規模/築年帯:____(例:分譲マンション 2LDK 60㎡ 築15–25年)

居住年数:____(例:20年)

運用クラス:____(a 全世界株 / b S&P500 / c TOPIX / d 60/40) - 活用のコツ

- まずは上の4行だけで実行 → ブレークイーブンYと感度を見る。

- 必要に応じて駐車場・専有面積・管理/修繕の実額を追加入力。

- 気になる前提は+1/−1の感度を使って“結論の揺れ幅”を確認。

- 迷ったら「20年後の資産差」と「Yと実勢家賃の差」の2指標で判断。

コメント