カセットを組み立てなおす

表面ケースに基板をセットします。ケースと基板の切り欠きが一致しないと入らないため、間違うことは無いと思います。

裏面ケースを基板側に被せます。この時、表面のツメに、裏面の窪みを合わせます。

基板がズレていないか確認しながら裏面ケースを閉じ、問題なければ左右のツメの位置を強く押さえると「パチン」と音がしてカセットが閉じます。

カセットのメンテナンスは以上です。これぐらい端子の状態が良くなれば1発起動する可能性が高いです。

実機でカセットが問題なく動作することを確かめる他に、より確実な確認方法があります。そう、本ブログではあまり紹介しないと言っていた「アレ」を使う方法です。

おまけとして、ROM吸出しダンパーでCRCチェックをし、カセットの状態に問題がないかチェックします。

その前にCRCの説明

CRCってなに?

- CRC(巡回冗長検査)は、データ(吸い出したROM)から機械的に計算した短い数字の“指紋”です。

- ROMの中身が1ビットでも変われば、この指紋(CRC値)はほぼ必ず変わります。

なぜCRCが一致すると意味があるの?

- 読み出しミスの検出

カセット端子の接触不良や吸い出し機の誤動作で1文字でもズレるとCRCが変わるため、「ちゃんと読めたか」がすぐ分かります。 - 既知の“正しいデータ”との同一性確認

データベースに載っている“良品ROM”のCRCと一致すれば、バイト単位で同じ=完全なコピーだと判断できます。 - バージョンや地域違いの見分け

同じタイトルでも初期版/改訂版、地域(JPN/USA/EUR)で中身が違えばCRCも違うので、どの版か識別できます。 - 保存後の劣化チェック

長期保存中に壊れていないか、後からも同じCRCかで手早く確認できます。

ただし(誤解しがちな点)

- 一致しない=不具合ROMとは限りません。照合する“良品ROM”のデータベース側に登録がなかったり、別バージョンだったり、余計なヘッダーが付いているとCRCは変わります。

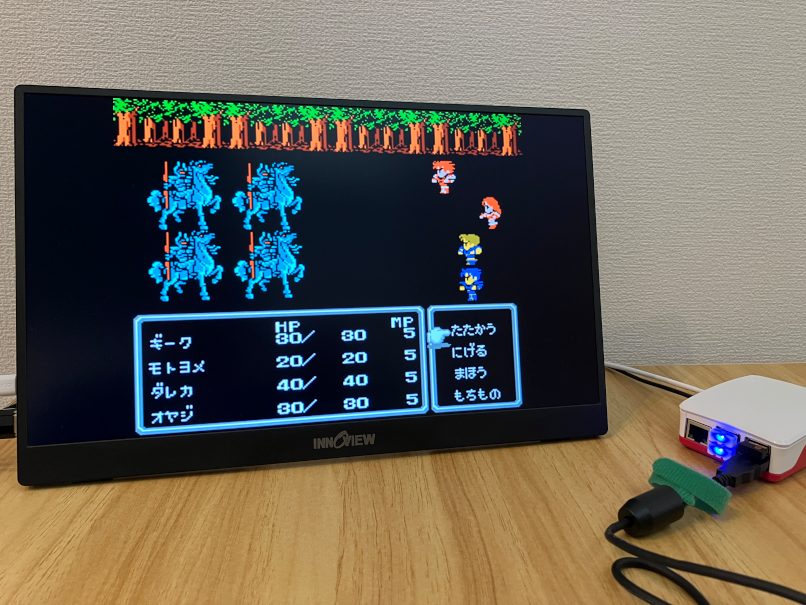

ダンパーで実際にCRCをチェックする

ゲームカセットからデータを抜き出し(=ダンプ)し、エミュレーターで動かすROMファイルを作る装置です。詳細は説明しませんが、有名どころのダンパーで “CARTRIDGE READER” で検索すると色々な情報が出てくると思います。

写真は筆者が持っているダンパーです。これだけで、ファミコン、スーファミ、メガドライブ、ニンテンドー64、ゲームボーイ/ゲームボーイカラー、ゲームボーイアドバンスに対応しています。PCエンジンのアダプターがあれば、そちらの吸出しにも対応するはずです。

液晶画面のリフレッシュレートの問題で文字の一部が切れていますが、筆者のカセットから吸い出したROMのCRCと、ダンパーが良品として把握しているCRCが一致し、Final Fantasy IIと表示されていました。一致しない場合はNot Foundと表示されます。

これにより、筆者のファイナルファンタジー IIは正常に動作すると想定されます。

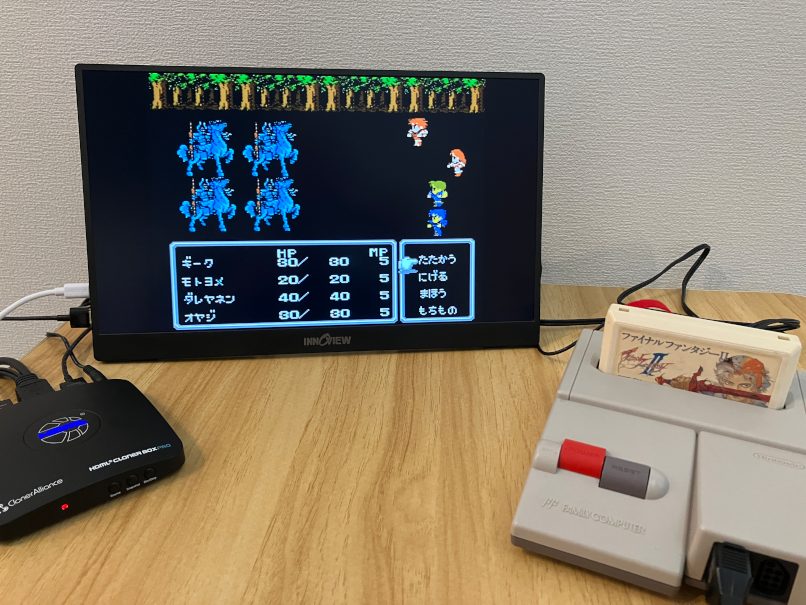

動作確認

ニューファミコンで一発起動しました。レトロゲーム復活剤を塗布しているので、抜き差しもスムーズです。

ちゃんと原本のカセットを保持し、自分でROMの吸出しも行い、私的利用の範囲で遊ぶ分には問題ないですが、当ブログではなるべくエミュレーターに触れないようにしています。今回はCRCチェックに絡んで特別ということで。

以上、クランプを使った殻割りから、カセットのメンテナンス、動作確認までを紹介しました。ドライバーでの殻割りがうまくいかない人の参考になればうれしいです。次回はまたゲームの紹介に戻るか、メガドライブ本体の紹介を考えています。

【画像クレジットと利用方針】

掲載している写真・ゲーム画像は、レビュー/解説等の創作的コンテンツとして、各メーカーのガイドラインまたは著作権法第32条「引用」の範囲で利用しています。特記のない限り、スクリーンショット/写真はすべて筆者撮影です。外部素材を用いる場合は、その画像に限り直下に出典を表記します。

コメント